重庆大学“行走‘抗战联线’的思政课”:复兴民族 誓作前锋

在近百年办学历史重庆大学A校区里,有这样一条线路,长约1500米,成年人步数在3000步左右,却有抗战文物或遗址等资源十多处,无言的时空,无声的回想。一场以深入挖掘革命文物思想内涵和时代价值的“大思政课”,9月14日14:00在这座古朴而现代的校园里展开。

由重庆大学新闻学院、外国语学院和校史馆联合卢作孚现代中国研究院、非遗文化“死字旗”传承人、重庆抗战遗址博物馆共同举办了这场“行走‘抗战联线’的思政课”。“学校众多抗战地标蕴含的故事非常丰富和代表性强,围绕革命文物融入‘大思政课’的课程设计和组织实施,对于讲好抗战故事、培育时代新人意义重大。”曾从事过校史工作过的、现新闻学院党委书记凌晓明提出了校园里“抗战联线”,其串联起重庆大学七七抗战大礼堂、校史馆、周恩来雕像、“百鸽图”雕塑、饶家院旧址、卢作孚雕像、冯简雕像、团结广场、一教学楼(理学院)、文字斋、抗战防空洞、大轰炸纪念碑、二教学楼(工学院)等优质抗战资源的历史古迹与校园地标。

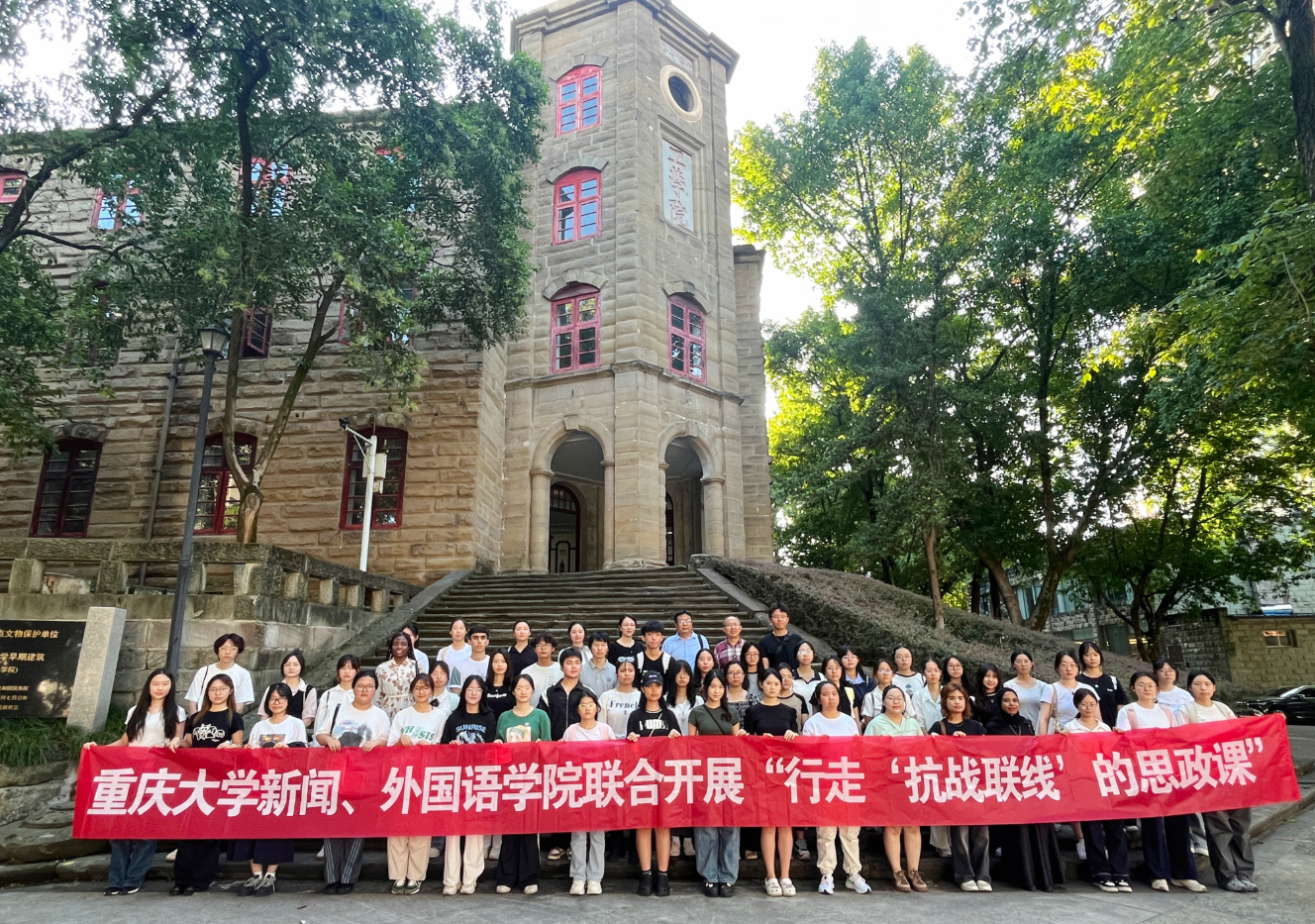

重庆大学新闻学院、外国语学院的65名师生,包括10位来自不同国度的留学生,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,作为历史的聆听者、精神的传承人、文明的传播者,他们以脚步丈量史迹,以心灵对话英雄,聆听了7位主讲老师讲述校园里抗战中壮丽的爱国诗篇、感悟前辈英雄们不朽的伟大精神。

从卢作孚、“死字旗”到百鸽图:实业救国、家国血性与世界和平

在七七抗战大礼堂前,卢作孚现代中国研究院院长、新闻学院张瑾教授深情地讲述这位爱国实业家的波澜壮阔义举。卢作孚,民生公司的创始人,中国航运业先驱,在国家危亡之际,他以超凡的远见与魄力,成功指挥了“宜昌大撤退”,书写了中国实业史上的悲壮传奇。民生公司仅拥有46艘轮船、不足2万吨总吨位,却毅然以民营之力扛起战时运输的重担,挽救了150万人命与100万吨物资,为保存当时中国的工业实体、经济命脉以及教育文化事业做出了巨大贡献和牺牲,不计小我,只有大我,被毛泽东曾说“在中国民族工业发展过程中四个实业界人士不能忘记之一”。作为重庆大学创校初期的筹备委员之一,抗战期间他在校讲授《工商管理学》,践行“教育救国”等感人事迹。“卢作孚先生率领的民生公司勇担国难,彰显民族大义,让我们看到,救国不只是扛枪上前线,更是以知识、以实业、以教育扛起一个民族的脊梁。”外国语学院2024级日语专业陈尚在听完讲解后感慨道。

以赤诚之心、忘我之义投身抗战洪流,与祖国同呼吸、共命运,这是深沉而炽热的天下兴亡、匹夫有责爱国情怀!

抗战研究专家、张瑾教授在七七抗战大礼堂前讲述卢作孚先生事迹 马子扬摄

在A校区主教学楼教室内,“死字旗”传承人王烈勋手持一幅仿制旗帜,重现了1937年那位川北父亲王者成写给儿子王建堂的血书:“我不愿你在我近前尽孝,只愿你在民族分上尽忠。”“赐旗一面,时刻随身,伤时拭血,死后裹身。”等过程,讲述了王建堂在战场英勇杀敌故事。外国语学院2023级英语专业程庶轩应邀上前,以毛笔仿写“死”字。笔锋刚落,全场肃然。

“当我写下那个‘死’字的时候,手是抖的,指尖仿佛触到先烈滚烫的热血。”程庶轩后来表达,“这字里藏的从不是怯懦,而是为国宁为玉碎的骨气。我仿佛能听见那位父亲的心跳、那位儿子的坚毅。”正是有万万千千的中国人如“死字旗”父子一般,壮大了中华不屈的魂魄,充分展现了不畏强暴、血战到底英雄气概,直至取得了近代以来反抗外敌入侵的第一次完全胜利。

这是一种跨越时空的震撼。致敬英雄,缅怀先烈,让英雄事迹英烈故事滋养着时代新人,在历史的长河中汲取智慧和力量,才能不断筑牢理想信仰之基。

外国语学院程庶轩同学仿写“死”字旗 汪俣婧摄

在《世界和平的信使》纪念雕塑前,一幅以憧憬和平主题的巨幅中国工笔画吸引了同学们的目光。这是抗战期间,为争取美国尽快加入国际反法西斯斗争,为躲避日军轰炸,国画教授张书旂于1940年在沙坪坝松林坡防空洞里费时两个月完成,随后被作为国礼赠送给时任美国总统罗斯福,被国人称之为《百鸽图》。现场有来自缅甸的留学生杨政莉联想到日军曾在缅甸实行殖民统治的历史,动情地表示,“这幅画警示我们,无论身处何种时代和背景,和平都是人类永恒的追求,各国人民携手构建人类命运共同体,是我们共同努力的目标。作为一名缅甸留学生,我深感和平的珍贵,也愿意通过自己的行动为和平事业贡献一份力量。”

周恩来演讲旧址、丁肇中成长与“沙坪学灯”:照亮黑暗时代的精神之光

在周恩来雕像前,重庆大学外国语学院团委书记周璐讲述了1938年那个民族危急之秋,周恩来同志在学校发表《第二期抗战形势》演讲的历史内容:周恩来清晰地指出抗日战争将经历“敌进我退”“战略相持”和“我进敌退”三个阶段,深刻阐述了毛泽东的持久战思想,有力批判了“速胜论”与“亡国论”的谬误。“世界必将走向和平、民主、建设之路”振聋发聩的话语冲破当时的迷雾。“周恩来同志带来的不仅是一场演讲,更是黄钟大吕,指明方向,振奋人心;他的信念如不灭的火种,穿越岁月长河,始终点燃重大青年学子的热血与担当;在民族复兴的新征程上,他的谆谆教诲宛若指路明灯,指引我们砥砺前行。”新闻学院2024级新闻学专业丁倩同学带着无比崇敬的心情说,“每次经过周总理塑像时,都想对他郑重地说一句‘这盛世,如您所愿’。强国有我,誓作前锋!”

坚定抗战必胜,这道光穿透了硝烟,廓清了迷雾。在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线旗帜下,中国人民以万众一心的力量与凝聚,塑造了百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

参加活动的师生们在周恩来雕像前合影 王晨雅摄

在饶家院旧址处,诺贝尔奖获得者丁肇中成长的故事让师生们为之震撼,曾居住于此其父重庆大学丁观海教授不仅是丁肇中的启蒙老师,也是他走上科学之路的领头人。由于抗战,到12岁丁肇中都没有接受过传统的教育,一直在家中以父母为师。“我的童年就在饶家院度过的”。荣获1976年诺贝尔物理学奖的得主在颁奖典礼上,丁肇中用中文自豪地发表了自己的演讲,这在诺贝尔奖的颁发历史上是第一次。

不远处,一教学楼与文字斋静静矗立。重庆抗战遗址博物馆副馆长钱锋副教授在此讲述了沙磁区与“沙坪学灯”的由来。1936年,重庆大学第二任校长胡庶华在《重大校刊》发表的《理想中的重庆市文化区》一文,首次提出在沙坪坝建重庆市文化区的设想。他率全体师生表示:“坚抗战之决心,振全国之民气,士林兴奋,学子滕欢,永矢忠贞,同济艰危”。1937年10月6日,重庆大学抗敌后援会成立。1938年2月6日,重庆沙坪文化区自治委员会在重庆大学理学院正式成立。抗战时期,沙坪坝地区聚集全国八分之一的大学生,夜晚教室灯火通明,书声琅琅,被称为“陪都八景”之一的“沙坪学灯”,此象征文化不灭、精神不死。“原来‘灯’不只是照明,更是一种精神象征。”来自马来西亚的留学生陈舒萓说,“作为一名马来西亚华裔,我自小就接受华文教育,在学习过程中也接触了不少抗战历史。中国人民坚定站在历史正确一边、站在人类文明进步一边,以及互帮互助时呈现出的温暖,令人感动,激励他者。”

演讲、学灯等不仅是照亮黑夜的光,更是中华民族优秀传统文化在战火中依然熠熠生辉的具象与象征,照亮了通向民族复兴的道路。

重庆抗战遗址博物馆副馆长钱锋副教授讲述“沙坪学灯” 魏世平摄

防空洞、冯简雕像与工学院:“重庆之蛙”传出胜利最强音

随着联线的深入,师生们走近了重庆大学防空洞、来到了大轰炸纪念碑。抗战时期,在侵华日军残酷的无差别轰炸下,据不完全统计,1939年至1941年,重庆大学先后遭受了至少六次轰炸,校园内共计被日机投弹数百枚,轰炸痕迹遍及校园各处,仿佛变成了人间炼狱。但轰炸仅三天后,校园里又响起了读书声,教授们的讲课声比平时更激昂。时任校长叶元龙在轰炸后勉励师生:“敌人(毁)了我们的理学院,工学院,但毁不了我们抗战到底的精神!我们可以在茅屋里上课,也可以在防空洞里读书!越是在艰难的环境中,我们越是要努力,青年重大是应该在祖国抗战的烽火中成长的!”1938年夏,学校已经在校内“滨江岩壁开凿防空洞五处,足容二千余人。”重庆大学校史办主任王彦力指着一处岩壁上的刻痕说:“这些痕迹,是历史最真实的日记。”自1943年11月起,学校在短短三个月内就有126名学生参军入伍,他们的身影遍布空军、海军、远征军等多个战场。何其忱同学后编入“飞虎队”任轰炸机机长、侯子勤同学成当时罕见的女飞将的事迹尤为动人!

同仇敌忾,百折不挠;投笔从戎,血沃沙场。师生们坚持办学,积极投入到反轰炸斗争中,将“研究学术、造就人才”与战时国家需要紧密结合。

重庆大学校史办主任王彦力列举抗战史诗 王晨雅摄

在冯简雕像前,凌晓明讲述了抗战期间任重庆大学工学院院长冯简教授建立中国第一座短波电台的故事。1938年,无线电研究创始人冯简亲手创建的中国国际广播电台 ,被日寇称为炸不死的“重庆之蛙”,是陪都重庆对外宣传最重要的渠道,成为盟军在远东惟一可利用的短波电台。1945年8月10日,这“重庆之蛙”率先向全球播报了日本投降的消息。当年8月15日日本天皇宣布投降后,电台又用多种语言向世界传递了这一振奋人心的消息。中国的不屈之声也从这里源源不断地传到了全球,使其成为一座坚不可摧的精神丰碑。“把革命文物资源禀赋创造性转化为学校思政课教育教学的优质资源,我要把重庆大学‘抗战联线’的故事内容纳入到思政课教授的课堂中!”凌晓明说。

新闻学院党委书记凌晓明讲述冯简教授与“重庆之蛙” 王晨雅摄

从卢作孚的实业报国,到“死字旗”的家国大义;从周恩来的演讲之光,到“沙坪学灯”的文化坚守;从防空洞里的坚韧课堂,到“重庆之蛙”的胜利强音——重庆大学新闻、外国语学院师生们用一场跨越时空的“行走”,演绎了对伟大抗战精神最深刻的当代诠释。新闻学院2024级新闻学专业本科生黄熙然认为,“这不仅仅是校史,更是一部微缩的中华民族抗战史,作为重大学生,我感到骄傲和自豪,也深感历史责任之重大。”

师生们在工学院旧址处合影 李梦瑶摄

“这场行走,是一次精神的洗礼,一场跨越八十余年精神的接力。”外国语学院党委副书记魏世平认为,“我们希望学生们不只是‘知道’历史,更要‘感悟’历史,从内心深处激发起强国有我、报国担当。”作为新闻学院的学生,张雨曦同学在日记中写道:“我们未来是要讲故事的人。但今天我才明白,最好的故事,是真实的历史;最好的讲述,是真实的传承。”

参加“行走‘抗战联线’的思政课”的师生们一致表示,这不是结束,而是新征程的开始。历史从未远去,精神永远年轻。

(文字:周璐 胡那旦)